笔下文学网TXT免费全本小说,笔下文学网

鲁迅笔下的“吃人”怎么理解

看来题主还是年轻,鲁迅先生笔下的“人吃人”太好理解了。旧社会吗就不用说了,我今天给大家叙述一下我的亲身经历:

我是在河坊街现场手绘扇面的,原来生意还不错。可是挨着我的邻居不是个东西,见我有点生意,便心生嫉妒,他也雇人写扇面,弄的我生意一落千丈。

于是我找街区管委会,让他们来处理此事。

管委会受了对方的贿赂根本不管,来回踢皮球,就是相互推托,我气不过,便拨打了市长电话。打市长电话还是没用,依然是让管委会来处理,最后的结果是不了了之!

所以鲁迅先生笔下故事依然在重演,就是程度不同而已。我出生于底层,这种事情经历的太多,今天写来又不由得引起无限感慨!

“吃人”,是一种被奴化麻木不仁的文化。这种文化,基于古人:天有十日,人有九等。始在三代,兴在王朝。鼓吹:人生由命,富贵在天。为少数的,既得利者们的寄生虫,大话统治合理化。从而,必须的制造众多的愚昧意识形态,从心灵深处,扣住天命论,用小惠伎俩,欺骗百姓。

于是,秦始皇成了千古暴君;弑君怪胎却是明君标榜。

为一己之私而可倾巢天下者,不言其恶;为了私欲而不惧血腥之味,不辨其奸。只要能满足己利,哪管天下安危?

所以,王朝文化,需要三教,不需要民志开化。以达:三纲五常之常态。有这正当的吃人文化,才有吃人社会的存在。

王朝皆在吃人中诞生,且在吃人中发展。

王侯有种否?只有吃人的逻辑与吃人的伎俩,且是苟且于被吃人的血供养着。

今之鲁迅不常有,吃人文常有。怨不得吃人,是尔愿为吃。

鲁迅《狂人日记》: 凡事总须研究,才会明白。古来时常吃人,我也还记得,可是不甚清楚。我翻开历史一查,这历史没有年代,歪歪斜斜的每页上都写着“仁义道德”几个字。我横竖睡不着,仔细看了半夜,才从字缝里看出字来,满本都写着两个字是“吃人”!

这是鲁迅最直接的提到“吃人”二字,而这“吃人”两字一是“我记得古人时常吃人”,一是我在满纸“仁义道德”的字缝里看出来的。

这就让这个“吃人”有了两层意思。

一是历史上真的时常有吃人的事情发生,作者在狂人日记里也提到李时珍《本草纲目》里记载“人肉可煎食”,还有狂人的哥哥说的“易子而食”、“食肉寝皮”等等,这些真实的吃人现象在我们的历史上并不少见,三国演义里刘备半路逃难,住到了刘安家,刘安为了款待刘备,就将自己的媳妇杀了给刘备吃,刘备还吃的挺香。

二是,狂人自己在写满了“仁义道德”的字里行间找到的“吃人”二字,这个“吃人”是躲在“仁义道德”的背后的,这个“吃人”就将矛头指向了封建的仁义道德。

封建思想中有很多东西,看似是仁义道德,实则都是抹杀人性的,即便今天,封建残余思想依旧左右着我们,我们的思想依旧没有解放,所以我们还会在字里行间,看到那两个字。

鲁迅的文章不过时!

“吃人”是鲁迅笔下的一个重要命题。

《狂人日记》是中国现代文学史上的第一篇白话小说,在这篇小说里,“吃人”这两个字竟然出现了28次。《狂人日记》里这段关于“吃人”的文字,尤其令人振聋发聩:“我翻开历史一查,这历史没有年代,歪歪斜斜的每页上都写着‘仁义道德’几个字。我横竖睡不着,仔细看了半夜,才从字缝里看出字来,满本都写着两个字是‘吃人’!”

新文化运动以来,中国的知识分子纷纷寻求国家积贫积弱的病因,寻求救国救民的良方。鲁迅他通过他的文字,直指要害——中国之所以落后挨打,根本原因在于中国“吃人”文化!“

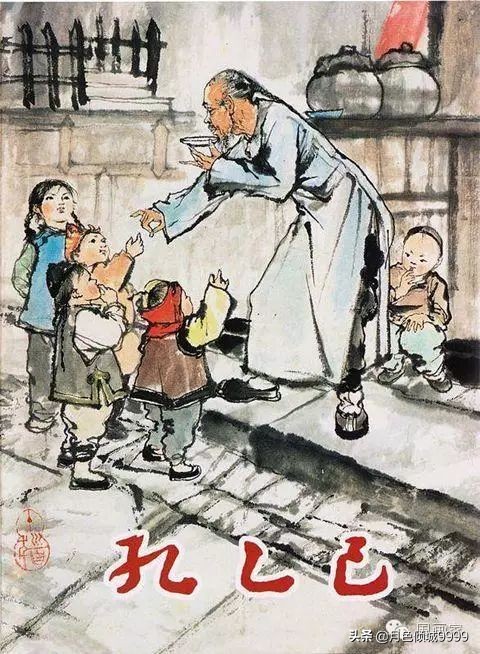

孔乙己死于封建科举文化,祥林嫂死于封建礼教文化,乃至涓生和子君的悲剧,始作俑者无不是封建的“吃人”文化。鲁迅的深刻之处在于,他告诉人们“吃人”文化,如同天罗地网,没人能够逃脱,更令人深思的是,吃人者和被吃者都浑然不觉,吃人者在吃人同时也在被人吃,更可怕的是他们还在不知不觉中助纣为虐。《药》中的红眼睛阿义,当即将就义的革命者夏瑜说他可怜时,他反倒觉得夏瑜可怜;而花老栓竟用馒头蘸上夏瑜的血为儿子治病,他毫不关心夏瑜是谁,他只关心是不是人血。

一百年过去了。中国早已不是一百年前的中国,但鲁迅剖析的“吃人”文化,仍然令人深思。

这是鲁迅巜狂人日记》里的话,狂人看那些封建说教的书,上面写的不是仁义道德,而是吃人两个字,深刻地揭露了封建礼教残害人性的罪悪本质。

鲁迅还有一个著名的深刻比喻是“铁屋子“,有兴趣的网友可以查考一下。

鲁迅笔下的“吃人”怎么理解?

鲁迅先生作品主要是以批判为主,在狂人日记中频频出现“吃人”一词,在鲁迅先生的时代,恰逢中国历史大变革时期,受新文化的冲击,鲁迅先生笔下的封建社会遗留下来的顽疾处处可见。

一、在鲁迅看来,封建社会的制度和文化,是对人性的摧残和剥削,残忍到几乎“人吃人”的地步,在中国古代,战乱时期人吃人的现象时有发生,这违背了人的伦理,揭露了人性的丑陋,鲁迅以"吃人"来比喻来形容封建社会地主阶级对于穷人的压榨和剥削程度。

二、鲁迅对封建礼教深恶痛绝,封建礼教表面是“仁义”和“美德”,但是在鲁迅先生笔下,正是这样虚伪的“仁义”和“美德”掩盖了利益阶级的丑恶,在传统的封建礼教下,社会是残酷的,到处充满了剥削与压迫,这程度好比“吃人”,人性泯灭,全民麻木不仁,需要彻底的抛弃这样的制度,这样的礼教。

三、鲁迅笔下的”吃人”总结出来就是封建社会制度下地主阶级,利益阶级对劳苦大众的剥削,打压已经到了不择手段的地步,侧面的反应了当时的劳苦大众的生存环境是非常残酷的。

老舍的文学世界有哪三种市民形象

老舍把市民分为旧派市民形象、新派市民形象、底层市民形象等三种类型。

一、“旧派市民形象”,即那些保持着中国传统美德的温顺、善良、讲礼节、但又极端保守自私的“老中国的儿女们。这是老舍在市民形象中塑得最为成功、最富有感染力的一个系列。他们虽为城里人,但仍然是乡土中国的子民,身上负载着沉重的封建家法思想包袱。他们可以称得上是这种宽厚却保守、热诚而麻木的中庸性格的“代表”。

二、“新派市民形象”它又可以分为老舍理想中的“国民楷模”,含泪鞭挞的“过渡人”形象“洋派”与“新派”的市井无赖。

三、“底层市民形象”是老舍作品中人数最多、读者最熟悉的一个系列,在老舍市民系列中占有显著的位置。

A.“老派市民”形象系列:

主要有老马(《二马》),张大哥(《离婚》),牛老四(《牛天赐传》),祁老太爷、祁天佑、祁瑞宣(《四世同堂》)等。

B.“新派市民”形象系列:

主要有张天真(《离婚》),兰小山、丁约翰、祁瑞丰、冠招娣(《四世同堂》)等。

C.“正派市民”(理想市民)形象系列:

主要有赵四(《老张的哲学》),赵景纯(《赵子曰》),李子荣(《二马》),丁二爷(《离婚》)等。